滨城法院“法官说典”—无办学资质且超范围招生,教育培训合同无效且要担责 |

||

| 来源: 发布时间: 2022年06月26日 | ||

|

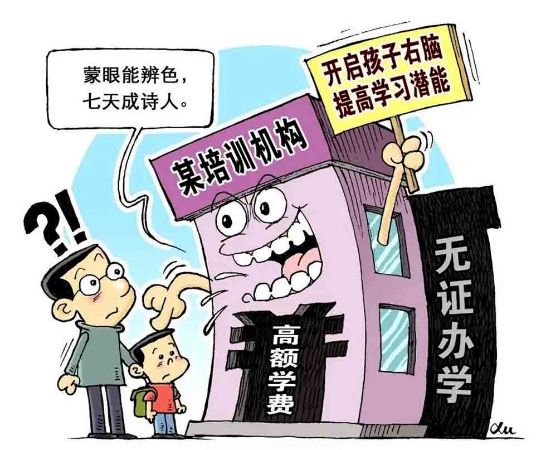

案 件 详 情 原告系未成年人,其父母向被告滨州某文化信息咨询有限公司(以下简称某公司)交纳培训费万余元,报名了悟进法培训课程。被告某公司提供了部分培训课程后,不能正常开课。原告向培训机构要求退费未果,诉至本院,称被告存在欺诈行为,培训没有任何效果,要求退还培训费。 裁 判 结 果 滨州市滨城区人民法院经审理认为,被告未取得相应的教育资质,存在明显过错,故对原告实际交纳的培训费用应全额返还。 法 官 说 典 当前,教育培训有很大的市场,培训机构也鱼龙混杂。家长大多爱子心切,希望通过课外培训提高孩子成绩,故在选择课外服务机构时,警惕性较低,易冲动消费,不仅遭受经济损失,更对孩子产生负面影响。 办学资质由国家强制性规定。《中华人民共和国教育法》第二十八条规定,学校及其他培训机构的设立变更和终止应当按照国家有关规定办理审核、批准或备案手续,民办机构设立、经营校外培训机构,应取得办学许可证,无办学资质的机构不能开展教育培训教育。在选择教育培训机构时,应注意查看培训机构是否取得营业执照、教育部门或人力社保部门颁发的许可证等相关办学资质,教学老师是否具备相应教学资质。 教学内容、效果应符合客观规律。家长在选择课外培训时,应科学理性的分析宣传信息,教学内容应首先符合孩子发展的客观规律。本案中,被告提供的培训服务名为“悟进法”,根据其宣传内容,经过左右脑开发培训可达到“一目十行、过目不忘”、“过目不忘,五分钟看完一本长篇小说”效果。其宣传内容明显违背客观发展规律。 签订书面合同,对相关权利进行明确。本案中,原告轻信被告口头承诺,未与被告签订书面合同,导致维权困难。课程内容、授课老师、退费规则、违约条款等事项均是双方权利义务的关键点,最好以书面合同形式固定,以便维权。 本案中,原被告虽未签订书面的教育培训合同,但双方形成了事实上的教育培训关系,被告隐瞒其无证办学的事实,对外进行虚假宣传,双方之间形成教育培训合同关系无效,被告明知无教育培训资质,招生及收取费用,存在明显过错,故对原告实际交纳的培训费应予返还。 本 案 主 审 法 官 宋传媛,女,中共党员,硕士研究生,2010年毕业于北京理工大学民商法学专业,同年进入法院工作,现任民二庭审判员,三级法官。 |

||

|

|

||

| 【关闭】 | ||

| |

||